周波発信する「周波数」の構成要素とは何か?

発信する「周波数」の構成要素とは何か?

1. 文化資本

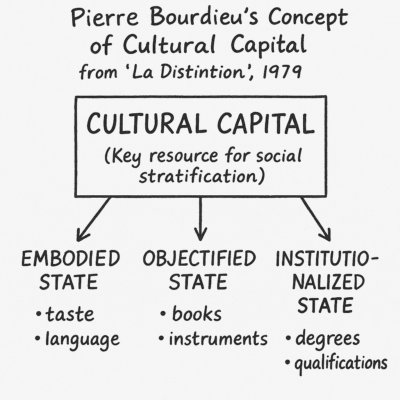

フランスの社会学者ピエール・ブルデューが、『ディスタンクシオン──判断力批判の社会学』(La Distinction, 1979/英訳1984)で、個人の社会的位置づけを説明するための中心概念「文化資本(cultural capital)」を提唱しました。文化資本は「教育、知識、教養、言語能力など、社会で評価される文化的要素の蓄積」と定義されています。

文化資本は、社会的地位の再生産に関わる「目に見えない力」であり、以下の3つの形で存在します。

文化資本は、社会的地位の再生産に関わる「目に見えない力」であり、以下の3つの形で存在します。

1. 身体化された文化資本(Embodied)

例:言葉遣い、立ち居振る舞い、教養や趣味のセンス

特徴:家庭や教育環境で自然に身につく。最も深層的な「にじみ出る資質」

2. 客体化された文化資本(Objectified)

例:蔵書、美術品、楽器などの所有

特徴:知識と経済力の象徴。所有物を通じて階層性が表現される

3. 制度化された文化資本(Institutionalized)

例:学位、資格、受賞歴

特徴:第三者が認定する社会的価値。信頼や地位の証明になる

文化資本は、その人の「におい(frequency)」として自然に発信され、似た文化資本を持つ顧客と無意識に共鳴(similarity-attraction)するというものです。

2. 語彙と表現方法

使用する言葉や表現スタイルも重要です。例えば、専門用語を丁寧に解説しつつ適切に使用することで、専門知識を求める層に響きます。逆に、過度に俗語や流行語を多用すると、専門性を求める層からは敬遠される傾向がありますが、難しい表現にアレルギーがある層、価格の低さや敷居の低さを求める層には有効にアプローチできる可能性があります。士業や専門家のマーケティングとして、どのような層にアプローチするのか、自分のキャラ設定(文化資本)を今一度考えて対応策を考えるとよいです。

3. デザインと視覚的要素

視覚的要素は無意識のレベルで顧客の判断に影響します。デザイン理論の「色彩心理学」(Color Psychology)によれば、青やグレーの落ち着いた色調は知的で信頼性が高いと感じられ、ピンクや明るいオレンジなどは親しみや活発さを表します。

私がウェブサイトで使用する色は、意図的に青系(独自にコンチネンタルブルーを設定)やグレー系を中心とし、「知的」「専門的」といった印象を強化しています。

マーケティングとラポール形成の具体例

具体的な成功事例として、私の事務所が提供する「高度人材ビザ」のページを挙げます。このページでは専門用語や制度解説を非常に緻密かつ論理的に記載しています。英文を併記し、専門性が一目で伝わるように設計しています。この結果、高度な知識を持つエンジニアや研究者からの問い合わせが劇的に増えました。

逆に、「配偶者ビザ」のページは、親しみやすい表現やフレンドリーな画像を使用していましたが、このような表現は、当法人のターゲット層にはあまり響かなかったようで、問い合わせは非常に少なくなりました。

親しみやすさと信頼性の微妙なバランス

親しみやすさや分かりやすさを否定するわけではありませんが、これらを追求するあまり、本来のターゲットから逸れてしまうリスクがあります。専門的なサービスほど、「誰でも理解できる言葉」ではなく、「ターゲット層が確実に理解できる適切な言葉」で伝えることが重要です。

私の事務所の事例では、当初、誰にでも理解できるように動画コンテンツや親しみやすい表現を増やしました。しかし、結果として全く問い合わせが来ないどころか、元々のターゲット層から「専門性が低い」と評価されるなど、むしろ逆効果になった経験があります。その後、表現を「専門性を強調する方向」に戻したところ、問い合わせが再び増加しました。

なぜすべての顧客に好かれようとする必要はないのか?

マーケティングの目的は、できるだけ多くの顧客を獲得することだと誤解されがちです。しかし実際には、サービスが万人向けである必要はなく、むしろ「特定の顧客層に深く響く」ことの方が長期的に見て価値があります。

私が経験したように、「誰にでも響くメッセージ」は、結果的に誰にも響かない可能性があります。顧客は「自分に合った専門家」を探しているのであり、全員に合う平均的な専門家ではありません。

心理学者のカール・ロジャーズ(Carl Rogers, 1957)が提唱したクライエント中心療法によれば、人は自分の価値観や感情に深く共鳴する相手と出会った時に、最も強い信頼と安心感を覚えます。

これは士業においても同様で、顧客が無意識に求めているのは「自分の価値観を理解している専門家」であり、その共鳴が起こった時にこそ、強いラポールが形成され、依頼へとつながるのです。

周波数マーケティングがもたらすメリット

周波数マーケティングを意識して発信を行うことで、以下のようなメリットが生まれます。

・広告費を抑えても集客ができる

・顧客との心理的な信頼関係(ラポール)が形成されやすく、サービスの満足度が高まる

・競合との差別化が自然と行える

こうした利点を踏まえると、周波数マーケティングとは、単なるマーケティング手法を超えた「顧客との本質的な繋がり」を生む方法論であると言えるでしょう。

次に、具体的な実践方法やより詳細なケーススタディを通じて、どのようにして自分自身の「周波数」を整え、ターゲット顧客と深い関係を築いていくかについて解説します。

周波数マーケティングとSNSの相性

SNSの普及により、個人が発信する「周波数」は以前より遥かに強く広範囲に拡散されるようになりました。しかし、ここでもまた興味深い現象が見られます。同じプラットフォームを使っても、特定の層にしか響かないという現象です。

例えば、私が専門的で理論的な内容をSNSで発信すると、フォロワーは士業関係者、学校の先生、専門性の高い技術者などの層が増えます。しかし、日常的な雑談や気軽な話題を多く発信すると、前述の層は離れてしまいます。

これはSNSのフォロワー数を増やすという観点ではマイナスかもしれませんが、実際のビジネスとしてはむしろプラスに働きます。なぜなら、専門性が高く、高単価なサービスを提供する士業の場合、「数多くのフォロワー」よりも「確実に自分のサービスを理解し、信頼してくれるフォロワー」がいる方が遥かに重要だからです。

ターゲット顧客との共鳴を生むための自己分析

周波数マーケティングを成功させるためには、自分自身の特性や強みを正確に把握し、それを一貫して発信し続けることが必要です。以下のようなポイントで自己分析を行うと効果的です。

・自分の専門性は何か?

・過去にどのような顧客層から高い評価を得てきたか?

・自分の価値観や美意識はどのようなものか?

・どのような言葉遣いや表現が得意か?

これらの分析を基に、自分自身の「周波数」を明確化し、それを一貫したブランドメッセージとして発信することで、顧客との心理的な共鳴を高めることが可能になります。

ターゲット層に対するアプローチの実例

私の事務所では、ウェブサイトの各ページを明確にターゲット層別に設計しています。例えば「高度人材ビザ」のページでは英文対応と専門用語を重視し、理路整然とした文章で構成しています。一方で、「国際結婚ビザ」については、より柔らかい表現を心掛けています。ただし、このページも決して「親しみやすさ」を過剰に演出することはなく、ターゲットとしている「冷静な判断を好む女性層」にフォーカスした構成に留めています。

これにより、狙ったターゲット層にピンポイントで響き、無駄な問い合わせを避け、本当に私たちのサービスを必要とする顧客だけを引き寄せています。実際に話だけ聞きたいというお客様からの問い合わせはほとんどありません。

競合との差別化における周波数マーケティングの役割

行政書士業界はプレイヤーが多く、サービス自体の差別化は難しいと言われています。しかし、「周波数マーケティング」を活用すれば、自分自身の価値観や世界観を軸にした明確な差別化が可能です。他の事務所が価格競争や広告費を使った競争に巻き込まれる中、自分独自の「周波数」によって差別化を行えば、価格以外の理由で顧客が集まります。

まとめ──周波数マーケティングが士業にもたらすもの

周波数マーケティングを採用すると、単なる集客手段以上の効果が得られます。顧客との信頼関係を構築しやすくなり、サービスの質に対する顧客の満足度も向上します。広告費に依存せずに集客が可能となり、価格競争からも脱却できます。

最も重要なのは、周波数マーケティングが「誰にでも響くメッセージ」を目指すのではなく、「自分と本質的に共鳴する顧客」との長期的な関係を作り上げることを目的としている点です。この視点の転換こそが、マーケティング活動を真に有効なものにする鍵となるでしょう。

記事(全10回)

- なぜ、あなたのところに“あの顧客”が来るのか?

- “周波数”とは何か?──顧客が共鳴する見えない力

- なぜ周波数が一致するのか──文化資本と世界観の一致

- 行政書士として見えてきた“共鳴の実例”

- すべての士業にある“におい”──見えないブランディング

- 誰と共鳴したいか?──顧客設計と自己理解

- 自分の周波数を可視化するワーク

- 士業の集客を“戦術”から“世界観”へシフトする

- 誰もが「響き合う場」をつくれる──多様性のマーケティング

- 周波数を信じて立つ──営業しなくても選ばれる存在へ

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)

村井将一(むらい まさかず)

コンチネンタル国際行政書士法人 代表社員 マネージング・ディレクター

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、セクハラ・パワハラ・過剰残業対策など労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

行政書士 東京都行政書士会港支部 副支部長

日本証券アナリスト協会検定会員

CFP(Certified Financial Planner)