周波数マーケティング──顧客が共鳴する見えない力

周波数マーケティング──顧客が共鳴する見えない力

─なぜ、特定の顧客だけが集まるのか?

第一話でお話しした通り、行政書士として起業し、多くの外国人のビザ取得や永住権の申請をサポートしている中で、ある現象に気づきました。私の事務所には、なぜか欧米出身の高度人材で、修士以上の学位を持つ研究者やITエンジニアばかりが訪れます。一方、統計上では日本の外国人居住者の大半を占めるはずのアジア圏の技能実習生や特定技能ビザ関連のご相談、留学生の方々からの相談やその方たちに関連する結婚や就職などのご相談さえほとんどありませんでした。

最初は偶然かと思いましたが、この傾向は独立してから7年間の間、一貫して変わりませんでした。ウェブ広告やSEO対策で集客を試みても、この傾向にほとんど変化はありませんでした。これは単なる偶然ではなく、何か別の「見えない力」が働いていると考えるようになりました。それが、私が「周波数マーケティング」と名付けることになる考え方です。

私は、なんとかしてその得体のしれない「見えない力」の正体を知りたいと思い、心理学やマーケティングの先行研究をあたることにしました。そこで、ヒトの行動パターンについてのいくつかの概念や先行研究事例にたどり着きました。

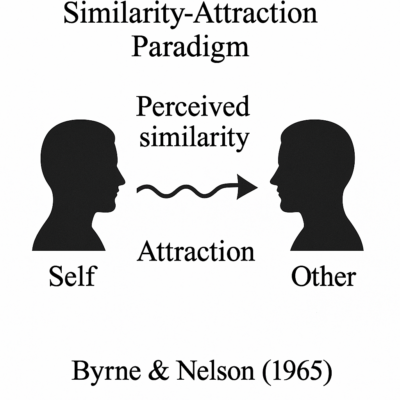

心理学の「同類性バイアス」(Byrne and Nelson, 1965)、「ハーバード大学が行った研究」(Montoya et al., 2008)、「アフォーダンス理論(ジェームズ・ギブソン、1979)」などです。

同類性バイアス──心理学が明かす無意識の選択

心理学で有名なところでは、「同類性バイアス」(similarity-attraction paradigm)という概念があります。1965年、ByrneとNelsonによって提唱されたこの理論は、人は自分と似た価値観や態度を持つ他者に無意識のうちに惹かれ、親近感を覚えるというものです。つまり、人間は本能的に、自分と「似たような波長」を持つ相手を好むという性質を持っています。

このことは、ビジネスや日常生活のあらゆる場面で見られます。例えば、ハーバード大学が行った研究(Montoya et al., 2008)によると、人がプロフィールを見て無意識に好意を抱く相手というのは、自分と趣味や背景が似ていることが多く、また、そのような相手を見つけたとき、人間の脳内ではドーパミン系が活性化し、「快感」や「安心感」を感じるということがわかりました。

また、最近ではマッチングアプリの行動研究でも同様の傾向が確認されています。ユーザーは無意識に、プロフィール写真の雰囲気や、プロフィール文に表れる言葉遣いから、自分と波長が合う相手を選んでいるのです。言葉にはならない「直感」が働き、「この人とは合いそう」と感じた相手を選択しています。

ラポール形成──言葉を超えた「空気感」の共鳴

心理学にはもう一つ、「周波数マーケティング」を支える理論があります。それは「ラポール形成」です。ラポール(Rapport)とは、相手との心理的な繋がりを意味し、カウンセリングやビジネスコミュニケーションにおいて極めて重要な役割を果たします。ラポールが形成されると、相手は無意識のうちに「この人は信頼できる」と感じ、スムーズなコミュニケーションやビジネスの成立につながります。

私の事務所で起こっていることも、まさにこのラポール形成の一種と考えられます。私が使う言葉や表現、ウェブサイトのデザインやフォント、さらには私自身の経歴や発信する情報が、特定の顧客層の心理的共鳴を呼び、結果的に彼らが自然と集まってくるのです。

メディアの特性とターゲット層のズレ

マーケティング活動において、「誰でも理解できる言葉」や「親しみやすい表現」がよく推奨されます。確かに、平易な言葉遣いは大切です。しかし、あまりにも平易にしすぎたり、ポップなアイコンやキャラクターを使いすぎたりすると、かえって「自分には合わない」と感じる層が出てきます。

例えば、私の経験上、動画を駆使した説明やキャラクターを用いた親しみやすい表現は、20代の若年層やあまり文字を読みたくない層などには響くかもしれません。しかし、事前に細かく理解して自分自身で納得したい/腹落ちしたい性格の人たちや技術者の人たちなどにとっては、むしろ「軽い」と感じられ、避けられてしまう可能性があります。

一方で、明朝体の落ち着いたフォントや論理的に整理された文章、専門用語を適切に織り交ぜた説明は、高学歴の人たちや専門的な仕事をしている人たち、特にグローバルな企業で働くエンジニアや研究者には深く響きます。彼らはこうした表現スタイルを見て、「この人は自分のことをよく理解している」と無意識に感じ取っているのです。ここの無意識にが特に得体のしれない「見えない力」なっているのです。

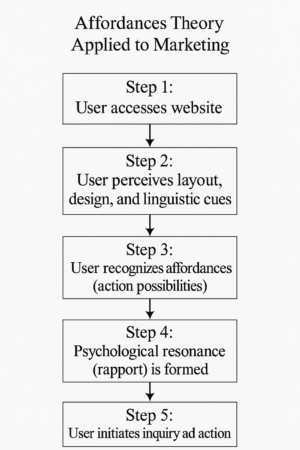

アフォーダンス理論との関連性

ここで認知心理学者ジェームズ・ギブソンの「アフォーダンス理論」(1979)を挙げましょう。アフォーダンス理論とは、人が環境や物事を見て「自分に何が可能であるか」を即座に判断する認知メカニズムを指します。例えば、行政書士のウェブサイトが専門的で整然としたデザインであれば、いわゆる高度人材の人たちは無意識のうちに「ここに頼めば自分の求める専門的なサポートが得られる」と直感的に感じ取るのです。

逆に、ポップなデザインやLINEスタンプを駆使したサイトを見ると、「自分とは合わない」と感じ、即座に離脱してしまいます。この直感的な判断が、周波数マーケティングの根幹にあると考えられます。

直観はしばしば合理的でないと否定されることがありますが、とても重要です。読者のみなさんも知らない人に仕事を頼むときに、この人に頼んでみたいな?と直感的に感じることがあると思います。これが周波数です。

あるいは読者の皆さんも自分で商売をしていて、なんであと人は成功しているのに自分にはお客さんが来てくれないのだろうか?とふと疑問に思う瞬間があり、「あの人は若くて美人だから」「○○省出身のエリートだから」など何かの理由を後付けして妙に納得していることがあるのではないでしょうか?私自身がそうでした。

ここでの目的は、これまでのように後付けに理由をつけて納得するところから、一歩進んで、その見えない力を理解することにあります。巷では、SNSを頑張ろう、SEOを頑張ろう、広告を頑張ろう、という画一的な集客プロセスが喧伝されていますが、それらは再現性のあるものでしょうか?若くて美人だから、○○省出身のエリートで弁も立つから、が理由であれば、SNSをやっても同じような効果が得られるかどうかは懐疑的です。

周波数マーケティングとは、決して全員に好かれることを目指すのではなく、自分自身の世界観や価値観を明確に発信し、それに「共鳴」する顧客にのみ確実に届くようにすることです。これは、マーケティング活動をただの営業手法から「共感」の形成へと変える重要な概念です。

発信する「周波数」の構成要素とは何か?

ここでいう「周波数」とは、具体的にはどのような要素から成り立っているのでしょうか。私が考える主な要素は以下の通りです。

記事(全10回)

- なぜ、あなたのところに“あの顧客”が来るのか?

- “周波数”とは何か?──顧客が共鳴する見えない力

- なぜ周波数が一致するのか──文化資本と世界観の一致

- 行政書士として見えてきた“共鳴の実例”

- すべての士業にある“におい”──見えないブランディング

- 誰と共鳴したいか?──顧客設計と自己理解

- 自分の周波数を可視化するワーク

- 士業の集客を“戦術”から“世界観”へシフトする

- 誰もが「響き合う場」をつくれる──多様性のマーケティング

- 周波数を信じて立つ──営業しなくても選ばれる存在へ

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)

村井将一(むらい まさかず)

コンチネンタル国際行政書士法人 代表社員 マネージング・ディレクター

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、セクハラ・パワハラ・過剰残業対策など労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

行政書士 東京都行政書士会港支部 副支部長

日本証券アナリスト協会検定会員

CFP(Certified Financial Planner)